di Valerio Iannitti

Nel 1996 i Capi di Stato di quasi tutti i Paesi si riunirono a Roma con l’ambizioso obiettivo di raggiungere la sicurezza alimentare per tutti e ridurre entro il 2015 il numero di persone denutrite[1]. Quattro anni dopo, a New York, fu firmata la Dichiarazione del millennio, dove per la prima volta si stabilirono, con precisione, alcuni Obiettivi. Tra questi, vi era quello di dimezzare la povertà e la fame nel mondo entro il 2015. È stato raggiunto? Nel testo che segue si tenterà di dare risposta a questa domanda, centrando in particolare l’attenzione sulle modalità con cui una diversa scelta degli indicatori può fornire riscontri differenti.

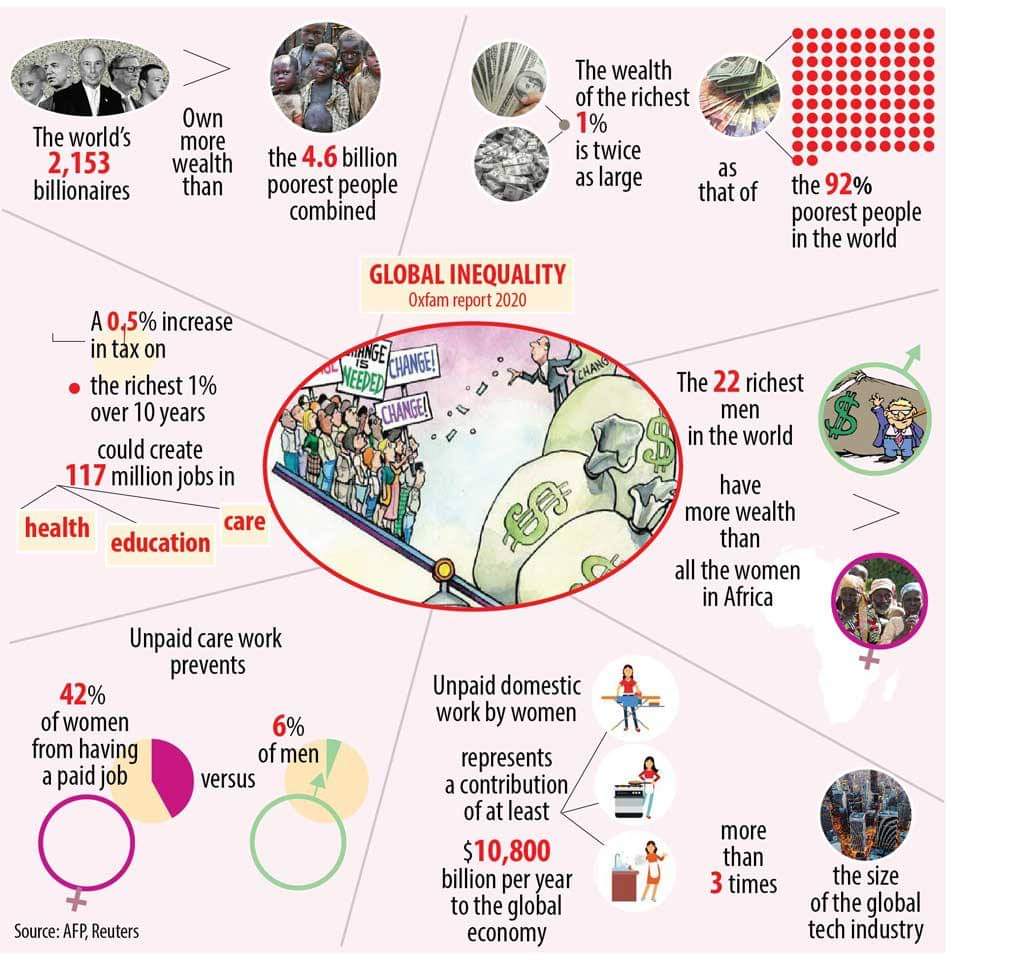

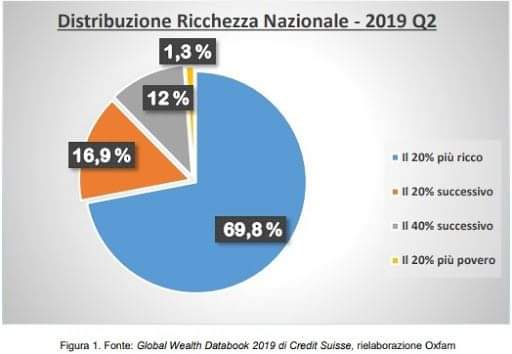

Recentemente è stato pubblicato l’ultimo rapporto dell’Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM) inerente le disuguaglianze nel mondo e relativo all’anno 2019, dal quale emerge ancora una volta il divario enorme tra i pochi più ricchi del pianeta e lo sconfinato numero dei più poveri. Ad esempio, l’1% più ricco detiene un patrimonio pari a più del doppio della ricchezza netta posseduta da 6,9 miliardi di persone. Inoltre, le 2.153 persone più ricche del pianeta posseggono quanto i 4 miliardi e 600 milioni più poveri. In Italia, il 10% più ricco possiede oltre 6 volte la ricchezza del 50% più povero[2].

La questione assume un rilievo enorme per il futuro al fianco di altre, cui è strettamente connessa, quali la sostenibilità ambientale dei nostri stili di vita in un mondo sempre più popolato e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale con tutto ciò che ne consegue in termini occupazionali e con riferimento alla “dittatura degli algoritmi”[3].

Le righe che seguono trattano del tema della disuguaglianza e in particolare di come viene misurata la povertà.

Al riguardo, si segnalano dapprima i seguenti articoli: quello del Sole24ore a firma di Bjorn Lomborg[4], dal titolo “Ma a livello globale le disuguaglianze stanno diminuendo”[5], quello de Il Foglio, a firma di Luciano Capone, “La diseguaglianza aumenta nei media e diminuisce nella realtà”[6], invero entrambi non recentissimi, e – con riferimento all’Italia – quello del 29 gennaio 2020 di Alessandro Penati su La Repubblica dal titolo “La ricetta dell’uguaglianza. Serve puntare sulla crescita”.

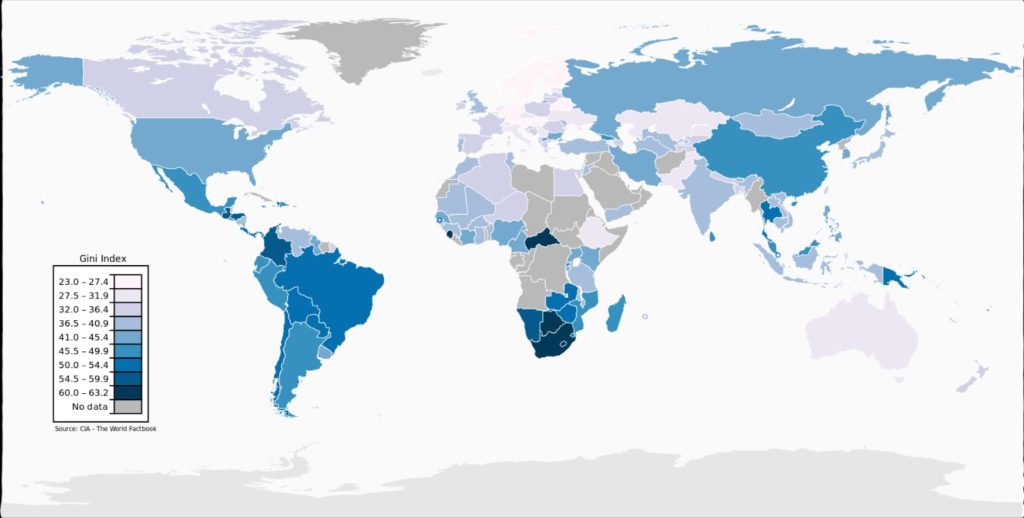

Iniziamo dal più recente. Penati – per mezzo dell’indicatore di Gini, di cui si dirà meglio oltre – focalizza l’attenzione sui concetti di reddito e ricchezza. Con riferimento ai redditi, quelli del 20% più povero della popolazione si sono effettivamente ridotti, mentre quelli del terzo quintile (tra il 40 e il 60%) sono rimasti grossomodo stabili, ragion per cui la crescente difficoltà del “ceto medio” è da imputarsi a una crescita degli stessi redditi inferiore della metà rispetto a quella del costo della vita: il suggerimento dell’Autore, pertanto, verte su politiche di crescita e, in particolare, sugli investimenti nei settori tecnologici. Quanto alla ricchezza, invece, nell’area OCSE solo in Giappone c’è più uguaglianza che in Italia: basti pensare che tre quarti degli italiani possiede casa di proprietà.

Spostandoci sul piano globale, l’Autore del Sole24Ore ritiene che OXFAM induca a percepire i dati in modo falsato, in particolare, per i seguenti motivi:

- “misura la ricchezza netta, non il reddito” (dunque un nullatenente africano risulterebbe meno povero di uno studente americano che ha chiesto un mutuo per studiare). Ma è il reddito a pesare di più ed è il reddito ad essere aumentato maggiormente negli ultimi due secoli. Le diseguaglianze sono aumentate solo perché prima, sostanzialmente, si era quasi tutti poveri (in misura pari a circa il 94%). Secondo la Banca Mondiale, invece, nel 2015 solo il 10% era da considerarsi povero. Insomma, “la disuguaglianza è diminuita perché nel mondo in via di sviluppo un numero sempre maggiore di persone è uscito dalla povertà”.

- Ci sono ad ogni modo altri evidenti fattori che incidono oltre al reddito, quali l’aumento della vita media grazie alle scoperte della medicina e la diffusione dell’istruzione.

Lomborg conclude affermando che la disuguaglianza è sì importante, “se non altro perché una disuguaglianza eccessiva può ridurre la crescita e stroncare la mobilità sociale”, ma deve essere affrontata senza esagerazioni e criminalizzazioni.

Capone nel suo articolo afferma che “la diseguaglianza non è aumentata a livello globale, non a livello europeo e neppure a livello nazionale. Anzi, è successo in gran parte il contrario: si è ridotta o è rimasta costante” e che, di nuovo, “secondo i dati della Banca mondiale, per la prima volta la quota di poveri nel mondo è scesa sotto il 10 per cento, dal 36 per cento del 1990”.

Dodici anni dopo averlo fissato, nel 2012 l’ONU dichiarò di aver già raggiunto l’obiettivo della riduzione della povertà. Il successo ebbe enorme eco sui media. Tra gli altri, l’Economist titolò “A Fall to Cheer: for the First Time Ever, the Number of Poor People Is Declining Everywhere”)[7]. Nel 2015, inoltre, lo Spectator pubblicò un articolo dal titolo “What Oxfam Doesn’t Want You to Know: Global Capitalism Means Less Poverty Than Ever”, dove l’Autore, Fraser Nelson, affermava che si era sulla buona strada per abolire la povertà così come la conosciamo, e ciò grazie al capitalismo e al libero scambio[8].

A questo punto bisogna riflettere sui dati su cui si basano la Banca Mondiale, il Fondo monetario internazionale e l’ONU. La tesi presentata di seguito è quella illustrata dall’antropologo dello Swaziland[9], Jason Hickel, in “The divide. Guida per risolvere le diseguaglianze globali”, il quale mette in discussione i modelli di misurazione e, conseguentemente, i risultati presentati.

I fatti stanno veramente come li racconta la Banca mondiale? In realtà, parte del successo sembra essere dovuto a come si modificano alcuni indicatori. La “narrazione edificante” sulla povertà, pertanto, potrebbe essere viziata sotto diversi aspetti.

Un primo aspetto riguarda l’uso delle percentuali e non dei valori assoluti: non aumentando troppo in termini assoluti, stante la crescita demografica, la povertà sarebbe diminuita in termini percentuali: dimezzare i poveri avrebbe significato portarli da 1.673 a 836 milioni mentre per dimezzare la percentuale sarebbe stata “sufficiente” una riduzione di 669 milioni.

In secondo luogo si passò a voler dimezzare non il numero di poveri in tutto il mondo ma solo nei Paesi in via di sviluppo: in tal modo, considerando sempre la crescita demografica del sud del mondo, si sarebbe potuto beneficiare di un denominatore ancora più crescente e favorevole ai fini degli obiettivi che si voleva raggiungere.

In terzo luogo, fu retrodatato dal 2000 al 1990 (una data “comoda”, in quanto preceduta da un forte aumento di povertà) il punto di partenza dell’analisi: in tal modo si poteva beneficiare dei progressi effettuati dal 1990 al 2000, in un tempo antecedente l’inizio della campagna. Tali progressi, tuttavia, erano stati realizzati quasi tutti in Cina (dove centinaia di milioni di persone erano state sottratte alla povertà estrema) e nel sud-est asiatico. La questione è fondamentale, poiché la Cina era estranea alle politiche di Banca mondiale e Fondo monetario internazionale e dunque i suoi successi erano alieni a tali a politiche.

Essendo il numero dei poveri pari a 1.673 milioni nel 2000 e a 1817,5 nel 1990, la promessa di riduzione è diventata così pari a 490 milioni.

In quarto luogo è significativo stabilire la soglia di povertà. L’economista Martin Ravallion nel 1990 la fissò in 1,02 dollari al giorno, identificando in tale cifra quella al di sotto della quale nei Paesi più poveri del mondo si finiva nella povertà. Il punto è che questa soglia fu utilizzata a livello internazionale, come se in Cile in Etiopia potesse esservi la stessa “entrata” nella povertà. Tale soglia, nel 2000, fu elevata a 1,08 dollari per tener conto della parità di potere di acquisto col dollaro. In realtà però non l’avevano alzata a sufficienza, con ciò risultando il nuovo indicatore, in termini reali, ancora più basso del precedente. Pertanto, di colpo la povertà diminuì da un giorno all’altro: in tal modo il mondo apparve di colpo un posto migliore.

La questione della fissazione della soglia di povertà è fondamentale: si pensi che nel 1990 lo Sri Lanka considerava il 40% della propria popolazione al di sotto della soglia di povertà, mentre secondo la Banca mondiale, che utilizzava la soglia internazionale, solo il 4% era in tali condizioni. In Messico, nel 2010, per le autorità nazionali il tasso era pari al 46%, per la Banca mondiale era pari al 5%. Basterebbe portare la soglia da 1,25 a 1,50 dollari al giorno, come proposto dalla Banca asiatica per lo sviluppo[10], per aumentare di oltre un miliardo il numero di poveri al mondo. In realtà molti studi convergono sulla soglia dei 5 dollari[11], mentre Action Aid chiederebbe dieci dollari. Considerando la soglia dei 5 dollari, nel mondo avremmo 4,3 miliardi di poveri, ossia il 60% della popolazione mondiale: il quadruplo di quanto la Campagna del millennio vuole suggerirci. Con 10 dollari avremmo 5,1 miliardi di persone, pari a quasi l’80% della popolazione!

In quinto luogo bisogna concentrarci sul concetto di fame. Le persone che ne soffrivano, nel 2009, erano 1.023 milioni, il 30% in più rispetto ai 788 del 1996. In percentuale, rispetto al 1990, erano comunque superiori del 21%. L’ONU dapprima ammise la sconfitta[12], poi però tutto cambiò nel 2012[13]. I nuovi indicatori infatti non tenevano conto dell’impatto della crisi sui prezzi dei prodotti alimentari e rivedevano al ribasso la soglia della fame in termini di calorie necessarie. L’ONU considera “affamate” le persone con apporto calorico inferiore alle 1600-1800 calorie al giorno per “oltre un anno”[14], in tal mondo non tenendo conto del fatto che spesso i poveri non hanno uno stile di vita sedentario e necessitano quindi di un maggior apporto calorico e inoltre non considerando chi soffre la fame per un periodo inferiore all’anno. In effetti la stessa FAO considera “riduttiva e molto prudente”[15] la propria definizione di fame. In definitiva, basterebbe riconsiderare l’apporto calorico richiesto per far aumentare anche fino a tre volte il numero di persone che soffrono la fame (numero che, secondo la stessa FAO, è comunque in aumento). La questione diventa avvilente nel momento in cui si considera che allo stato attuale si produce cibo tale per assicurare 3000 calorie per persona a livello mondiale[16]. Non c’è scarsità di cibo, c’è solo una disastrosa distribuzione: in base alle possibilità che abbiamo, nessuno ha mai fatto peggio della presente generazione[17].

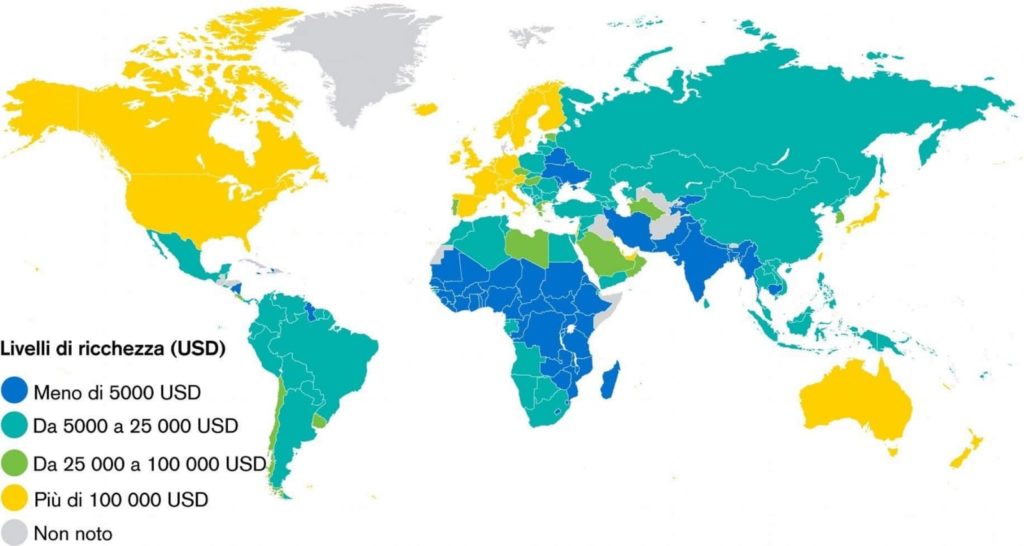

In sesto luogo rilevano le informazioni fornite dall’indice di Gini in merito alla disuguaglianza fra Paesi, la quale risulta diminuita, passando da 63 nel 1960 a 47 nel 2013 (posto che il valore 100 significa massima disuguaglianza e 0 massima uguaglianza). Vi sono tuttavia tre questioni da approfondire: la prima è che, se non consideriamo la Cina, l’indice di Gini risulta peggiorato; la seconda è che il predetto indice è una misura relativa, che rileva il ritmo a cui crescono i diversi redditi, non il divario: correggendolo e procedendo con l’indice assoluto di Gini, avremo che la disuguaglianza globale è passata da un valore di 57 nel 1988 a 72 nel 2005[18]; la terza è che se anziché considerare i Paesi ognuno come un’unità individuale anonima si procedesse per regioni specifiche nel mondo, avremmo che dal 1960, ad esempio, il divario tra USA e Medio Oriente/Nord Africa è cresciuto del 154%, quello tra USA e Africa subsahariana del 207%, e via dicendo: il divario tra Paesi poveri e ricchi è grossomodo triplicato.

Non è la sede per ripercorrere l’evoluzione delle varie teorie sulla ottimale distribuzione delle risorse, che vedono probabilmente in John Rawls il maggior “egualitarista”: ci si limita a ricordare, a proposito dell’Indice di Gini, che equità non è sinonimo di eguaglianza, e che è stato prospettato un “intervallo di inegualità efficiente” pari, all’interno dei Paesi, a circa lo 0,25 in Paesi nordeuropei e lo 0,40 in USA o Cina[19].

La domanda, dunque, è: perché, tenuto conto di quanto sopra, non si modificano i dati? La risposta potrebbe essere che, con l’attuale sistema economico, sarebbe impossibile risolvere il problema, per cui conviene mettere la polvere sotto al tappeto.

Ad ora, infatti, la principale strategia per eliminare la povertà consiste nella crescita del PIL mondiale, ritenendo che in tal modo, a cascata, ne beneficerebbero anche i poveri. È la stessa tesi proposta – anche se a livello nazionale – nell’articolo de La Repubblica di cui si è detto in apertura. I fatti sembrano contraddire questa tesi poiché la crescita appare distribuita in modo estremamente disomogeneo: il 60% più povero riceve circa il 5% del nuovo reddito generato. Per debellare la povertà (con soglia pari ai 5 dollari), dunque, dovremmo aumentare il PIL di circa 175 volte: il che, anche qualora possibile, avrebbe conseguenze ecologiche catastrofiche.

Nel 2015 gli Obiettivi di sviluppo del millennio sono stati sostituiti da Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), che tengono finalmente conto anche dell’impatto sull’ambiente, da realizzarsi entro il 2030.

A livello europeo, inoltre, si segnala l’iniziativa Progressive Society patrocinata dal gruppo parlamentare dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo (gruppo S&D), che ha il fine di combattere le crescenti disuguaglianze in Europa ispirandosi proprio ai citati Obiettivi[20].

Tuttavia, anche negli Oss del 2015 sembra rimanere “il dogma del PIL”. Inoltre, la soglia di povertà da ultimo aggiornata a 1,9 dollari penalizza ancora una volta i poveri, considerato anche che, come già accennato, i generi alimentari sono aumentati di più rispetto a altri generi di consumo inaccessibili ai poveri[21]. Di questo passo il rischio è che la disuguaglianza, capovolgendo in parte il titolo de Il foglio citato in apertura, sparisca nelle statistiche ufficiali e rimanga o aumenti nel mondo reale.

Conclusivamente, la lotta alle disuguaglianze e in particolare alla povertà, al di là dei risvolti etici, appare un prerequisito legato anche alla possibilità di sviluppo di società realmente libere e democratiche (ivi compresa una consapevole valutazione dei “capaci e meritevoli” – per citare una disposizione presente in Costituzione[22] -, che non possono dover partire da situazioni troppo differenti, pena l’annichilimento di qualsivoglia forma di reale premiazione del merito)[23], nonché a quella di una convivenza pacifica tra le nazioni e all’interno delle nazioni. La questione, peraltro, coinvolge inevitabilmente anche il mondo religioso: riprendendo l’enciclica Populorum progressio di Paolo VI, ossia il predecessore cui maggiormente ha affermato di ispirarsi Papa Francesco, la pace sarà irraggiungibile finché il mondo sarà diviso tra poveri e ricchi[24]. È per questo che bisognerebbe tentare di perseguirla non solo per mezzo di statistiche ottenute con indicatori opinabili, bensì nel mondo reale.

Un’ultima considerazione, infine, va

fatta in merito agli OSS stabiliti nel 2015: non solo le ricadute sono in

apparenza positive nella lotta alla disuguaglianza e alla povertà, ma anche il

fatto che non si tenga conto di aspetti

fondamentali del benessere dell’individuo (tempo libero, ambiente non

inquinato, tempo speso con i propri cari, ecc.) e l’impatto ambientale sempre più devastante[25], invitano a rimodulare la

logica della mera crescita infinita in un mondo finito[26]. Ad essa andrebbero quantomeno

affiancati altri indicatori che vadano a valutare aspetti non monetizzabili che pure sono – o dovrebbero essere –

centrali per poter valutare la reale salute di una società e dei singoli membri

che ne fanno parte. L’occasione degli OSS dovrebbe essere sfruttata anche a

questi fini, ma di nuovo, anche qui, risulterà dirimente la scelta degli

indicatori con cui misurare l’efficacia e la sostenibilità ambientale delle

scelte che verranno[27].

[1] Qui la conferenza stampa: http://www.radioradicale.it/scheda/86573/vertice-mondiale-sullalimentazione-della-fao-world-food-summit-roma-13-17-novembre-1996.

[2] Cfr. https://www.oxfamitalia.org/davos-2020/ anche per ulteriori dati.

[3] Cfr., tra i tanti, 21 lezioni per il XXI secolo, Y. N. Harari, 21 lezioni per il XXI secolo, Bompiani, 2018.

[4] Potrebbe risultare d’interesse il modo in cui l’Autore viene presentato su wikipedia: “un ambientalista e accademico danese, noto per le posizioni scettiche sul problema del riscaldamento globale”.

[5] https://www.ilsole24ore.com/art/ma-livello-globale-disuguaglianze-stanno-diminuendo-AEQ7oWE.

[6] https://www.ilfoglio.it/dati-e-statistiche/2016/11/29/news/disuguaglianza-calo-globalizzazione-dati-numeri-media-108436/.

[7] https://www.economist.com/finance-and-economics/2012/03/03/a-fall-to-cheer.

[8] https://blogs.spectator.co.uk/2015/01/what-oxfam-doesnt-want-you-to-know-global-capitalism-means-theres-less-poverty-than-ever/.

[9] Il piccolo Stato sudafricano nel 2018 ha cambiato nome in eSwatini: https://www.bbc.com/news/world-africa-43821512.

[10] “Asian Poorer than Official data Suggests, Says Adb”, in Financial times, 20 agosto 2014.

[11] P. Edward, “The Ethical Poverty Line: A Moral Quantification of Absolute Poverty”, in Third World Quarterly, 2006, anno XXVII, n. 2, pagg. 377-393.

[12] Fao, the state of food insicurity in the Worls 2008, Roma, 2008, pag. 8.

[13] Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite, Millennium development Goals Report 2013, United Nations, New York 2013, pag. 10.

[14] Fao, the state of food insicurity in the Worls 2008, Roma, 2008, pag. 12.

[15] Ibidem

[16] Cfr. https://www.worldhunger.org/world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/. Sembrano discostarsi da tali dati gli esiti dell’analisi quinquennale appena pubblicata su Nature Sustainability, i quali mostrano come “allo stato attuale il sistema alimentare sia in grado di fornire una dieta bilanciata (2,355 kcal pro capite al giorno), a solo 3.4 miliardi di persone”. La questione del divario tra i numeri è da riferirsi molto probabilmente alla sostenibilità ambientale di tale produzione alimentare: quindi, “occorre ripensare completamente la filiera del cibo … Secondo i ricercatori infatti, la sola riorganizzazione razionale delle tecniche agricole garantirebbe un’alimentazione sostenibile per 7.8 miliardi di persone, poco più della popolazione attuale” (https://www.repubblica.it/ambiente/2020/01/28/news/al_mondo_siamo_7_7_miliardi_di_persone_e_produciamo_cibo_per_nutrirne_solo_3_4_in_modo_sostenibile-246986377/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1)

[17] T. Pogge, “The End of Poverty?”, in Mark News, 29 maggio 2014.

[18] S. Anand e P. Segal, “The global Distribution of Income”, in A. B. Atkinson e F. Bourguignon (eds.), handbook of Income distribution, Elsevier, Amsterdam, 2014.

[19] G. A. Cornia, J. Court, “Study for the World Institute for Development Economics Research”, 2001.

[20] https://www.progressivesociety.eu/sites/default/files/2018-12/S%26D_ProgressiveSociety-SustEqu_BROCHURE_IT_FINAL.pdf. Vi si può notare, tra l’altro, questa raccomandazione: “Occorre pertanto ampliare gli indicatori di riferimento includendovi quelli sociali e ambientali, al fine di progettare riforme realmente sostenibili, e non solo riforme strutturali per la sostenibilità delle finanze pubbliche.” (pag. 174).

[21] Cfr. https://www.actionaid.it/informati/notizie/poverta-mondo.

[22] Cfr. art. 34 che, non a caso, aggiunge “anche se privi di mezzi”. Qui la disposizione completa: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.”

[23] Tra i tanti contributi che mettono in discussione il concetto di meritocrazia come comunemente inteso, si vedano, ad esempio, G. Tognon (intervista a), La democrazia del merito, in https://www.letture.org/la-democrazia-del-merito-giuseppe-tognon M. Conevaro, La grande bugia della meritocrazia, in http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-grande-bugia-della-meritocrazia/ e M. Meotto, L’ossessione meritocratica, su https://www.doppiozero.com/materiali/lossessione-meritocratica.

[24] Cfr. P. Mieli, Le verità nascoste, Rizzoli, 2019, pagg. 271 e ss. Qui l’enciclica http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html.

[25] La questione fu sollevata oltre mezzo secolo fa già da Kennedy nel discorso pronunciato il 18 marzo del 1968 all’Università del Kansas, circa tre mesi prima di cadere vittima di un attentato: «Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato alla eccellenza personale e ai valori della comunità, in favore del mero accumulo di beni terreni. Il nostro Pil ha superato 800 miliardi di dollari l’anno, ma quel PIL – se giudichiamo gli USA in base ad esso – comprende anche l’inquinamento dell’aria, la pubblicità per le sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il Pil mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende il fucile di Whitman e il coltello di Speck, ed i programmi televisivi che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Comprende le auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane. Il Pil non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori famigliari o l’intelligenza del nostro dibattere. Il Pil non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull’America ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani» (qui il video: https://www.youtube.com/watch?v=9pgkYjHkUt8). Nell’ultimo capitolo del libro in questione, Hickel evidenzia alcune proposte che si stanno avanzando per tentare di diminuire la povertà senza con ciò aggravare le conseguenze ambientali. Una delle alternative più convincenti è ancora lontana dal poter essere tecnologicamente fattibile: si tratta del Beccs (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage), ossia bioenergia con cattura e stoccaggio delle emissioni, e consiste nel creare enormi piantagioni di alberi che assorbano l’anidride carbonica dall’atmosfera. Poi si tagliano gli alberi, li si convertono in pellet di legno, li si spedisce in giro per il mondo e li si brucia nelle centrali elettriche per creare energia, catturando l’anidride carbonica prodotta dalle centrali e stoccandola in profondità sottoterra. Un’altra alternativa consiste nell’agricoltura rigenerativa: si possono rigenerare terreni degradati, passandoli da coltivazioni industriali intensive a metodi più ecologici Quando il suolo si ristabilisce, infatti, non solo trattiene anidride carbonica ma ne elimina altra dall’atmosfera. Com’è evidente, si tratta di teorie che, anche qualora si dimostrasse la validità del loro fondamento scientifico, sono lontanissime dal poter essere attuate nei tempi necessari.

[26] Hickel ricorda come la principale risposta degli economisti a tali obiezioni sia che la tecnologia aiuterà a “disaccoppiare” crescita economica e consumo materiale (tutte le cose che un Paese estrae, produce, consuma). Ciò, invero, appare sì essere accaduto nei Paesi più avanzati, ma solo perché “c’è un trucco”: nel calcolo dei beni importati si tralascia infatti l’enorme impronta materiale legata alla produzione e al trasporto di tali beni. A livello globale, infatti, estrazione e consumo di materiali sono aumentati tra il 1980 e il 2010 del 94% (pagg. 272 e ss.).

[27] Uno dei lavori migliori sul punto, pure a distanza di anni, resta quello di J. E. Stiglitz, A. Sen, J.P. Fitoussi, La misura sbagliata delle nostre vite, Etas, 2010. Hickel, nel suo The Divide, ritiene che a tali fini sia centrale il discorso del debito, che si porta dietro gli interessi e che è una delle cause per le quali la nostra economia è obbligata a crescere. La cancellazione del debito potrebbe essere solo una soluzione temporanea. Il problema è invece dato dal c.d. fractional reserve banking, in base alla quale le banche di fatto prestano denaro che non possiedono, essendo obbligate a tenere solo il 10% del denaro che danno in prestito. Diversi economisti, per questo, hanno consigliato di imporre l’obbligo di prestare solo denaro garantito al 100%. Tra essi si possono citare anche due economisti del Fondo Monetario internazionale: J. Benes e M. Kumhof, The Chicago Plan Rivisited, Imf Working Paper WP/12/202, International Monetary Fund, New York, 2012.